»Rolle rückwärts« in egalitären Einstellungen zur Erwerbstätigkeit von Müttern erholt sich wieder

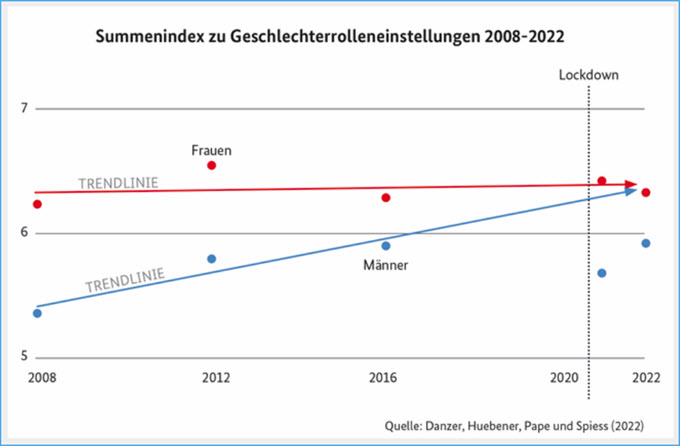

Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass Männer ihre egalitäre Einstellung zu Geschlechterrollen mehrfach revidiert haben.

Während zwischen 2008 und 2016 der Anteil von Männern mit einer egalitären Einstellung zur Erwerbstätigkeit von Müttern sukzessive gewachsen ist, kam es im Laufe der Pandemie zu einem deutlichen Rückgang, der in etwa dem Stand des Jahres 2010 entsprach. In diesem Frühjahr ist die Zustimmung hingegen wieder größer geworden.

Dieser Stimmungsumschwung bei Männern fällt in den Zeitraum, in dem Kitas und Schulen trotz hoher Infektionszahlen den Betrieb aufrechterhalten haben. Darauf weist das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in einer neuen Untersuchung hin, die unter anderem mit Forschenden des DIW Berlin und der FU Berlin durchgeführt wurde. Darin wurden mit repräsentativen Daten für die deutsche Bevölkerung mit Online-Zugang vorhandene Geschlechterrolleneinstellungen aus der Zustimmung zu Aussagen zur Erwerbsarbeit von Müttern abgeleitet – eine Untersuchungsansatz, wie er international vergleichbar ist.

»Besonders interessant ist, wie schnell sich der Blick der Väter auf die Erwerbstätigkeit von Müttern verändert hat und mittlerweile deutlich zu dem Stand vor der Pandemie aufgeschlossen hat«, erklärt Prof. Dr. C. Katharina Spieß, Direktorin des BiB. Allerdings lässt sich dieser Effekt ausschließlich bei Vätern nachvollziehen. Bei Müttern selbst ergab sich im Mittel über den gesamten Zeitraum hingegen keine signifikante Veränderung - deren Einstellung verharrt seit 2008 auf einem nahezu konstanten Niveau. Mathias Huebener vom DIW Berlin, Projektleiter der Untersuchung, führt dies darauf zurück, dass Frauen bereits vor der Pandemie gefestigtere Einstellungen zur Erwerbstätigkeit von Müttern hatten.

Die Untersuchung belegt, wie wichtig funktionierende Infrastrukturen bei der Kindertagesbetreuung und der Bildung und Betreuung von Schulkindern für das Verständnis von Geschlechterrollen sind. Dies wurde sowohl in der Zeit vor der Pandemie als auch währenddessen deutlich: »Familien brauchen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben vor allem Geld, Zeit und Infrastruktur«, erklärt Prof. Dr. C. Katharina Spieß. »Mit der Schließung von Kitas und Schulen entwickelte sich die Corona-Krise zu einer Infrastruktur-Krise, die wiederum zu einem Rückgang egalitärer Einstellungen führte.« Der Ausbau von Kitas und die Schaffung von Ganztagsplätzen für Schulkinder sind deshalb entscheidende gesellschaftliche Aufgaben, da sie egalitäre Einstellung zur Müttererwerbstätigkeit begünstigen. Beruf und Familie besser vereinbaren zu können, entspricht zum einen den Wünschen und Zielen vieler Mütter mit jungen Kindern. Zum anderen ist eine höhere Frauenerwerbstätigkeit vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in Deutschland von großer Bedeutung, die mit einem abnehmenden Erwerbspersonenpotenzial einhergeht.

Hintergrund

Die Untersuchung basiert auf Daten, die zwischen 2008 und 2022 in Kombination mit zwei durchgeführten repräsentativen Befragungen erhoben wurden: Die COMPASS-Umfrage von infratest dimap erhebt seit dem 12. März 2020 Stimmungstrends und Einstellungen in Deutschland während der Corona-Pandemie. Die Daten sind repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung mit Online-Zugang. Der ALLBUS ist eine seit 1980 durchgeführte sozialwissenschaftliche Querschnittserhebung von Einstellungen zu verschiedensten Aspekten.

VERWEISE

Ähnliche Themen in dieser Kategorie

Führungsrollen im Ehrenamt – Männer dominieren weiterhin Die Geschlechtergerechtigkeit im Ehrenamt bleibt eine Herausforderung, obwohl sich die Engagementquoten von Frauen und Männern angeglichen haben. Frauen engagieren sich vor allem im sozialen, kulturellen und …

Die Erwerbstätigkeit von Frauen ist seit dem Jahr nach der deutschen Vereinigung 1991 bundesweit um 30 Prozent gestiegen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Waren 1991 mehr als die Hälfte (57 Prozent) der Frauen erwerbstätig, lag die Erwerbstätigenquote von …

Frauenanteil in Hochschulleitungen steigt, Fakultätsleitungen bleiben männerdominiert Der Anteil von Frauen in Führungspositionen an deutschen Hochschulen wächst kontinuierlich. 2023 lag der Frauenanteil bei den Hochschulleitungen erstmals über 30 Prozent, konkret bei 31 …

Gendergap bleibt bestehen: Was Frauen bei der Gründung bewegt Die Gründungsquote von Frauen in Deutschland hat 2024 einen Höchststand erreicht – dennoch bleibt der Gendergap bestehen. Laut des aktuellen Global Entrepreneurship Monitor (GEM) lässt sich der Abstand zwischen den …