Studie untersucht auf Basis von Patentdaten Umfang und Ausrichtung von FuE hiesiger Unternehmen im In- und Ausland – Mehr als jedes vierte Patent deutscher Unternehmen hat Ursprung in ausländischen Forschungslaboren – Unternehmen forschen im Ausland meistens aus einer Position technologischer Stärke in der Heimat – Forschungsstandort Deutschland wird insgesamt nicht geschwächt

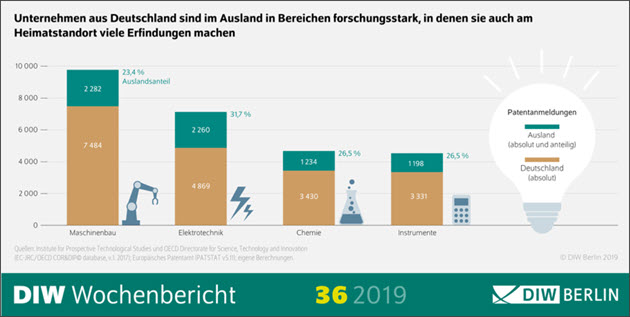

Wenn Unternehmen aus Deutschland Forschung und Entwicklung (FuE) im Ausland betreiben, dann in erster Linie deshalb, um das hierzulande entwickelte Wissen zu ergänzen und zu erweitern. In drei Viertel der Fälle konzentrieren sich die Unternehmen bei ihren weltweiten FuE-Aktivitäten auf Bereiche, in denen sie auch in Deutschland besonders stark sind, etwa im Maschinenbau, der Chemiebranche sowie der Mess- und Steuertechnik.

Das sind zentrale Ergebnisse einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), die von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert wurde und deren Kurzfassung im DIW Wochenbericht erschienen ist. »Deutsche Unternehmen forschen und entwickeln im Ausland meistens aus einer Position der technologischen Stärke im Heimatland heraus«, sagt Studienleiterin Heike Belitz, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Unternehmen und Märkte am DIW Berlin und gemeinsam mit Anna Lejpras und Maximilian Priem Autorin des Wochenberichts. »Die Leistungsfähigkeit der Forschung und Entwicklung am Heimatstandort bestimmt immer noch weitgehend die Innovationskraft der weltweit tätigen deutschen Unternehmen. Der Forschungsstandort Deutschland verliert durch die internationalen Aktivitäten insgesamt nicht an Bedeutung, Hinweise auf teilweise befürchtete Verlagerungen gibt es kaum«, so Belitz.

Großteil der Erfindungen auf wenige Branchen und Unternehmen konzentriert

Für die Studie hat Belitz gemeinsam mit Anna Lejpras und Maximilian Priem den Umfang und die technologische Ausrichtung der FuE-Aktivitäten deutscher Unternehmen im In- und Ausland untersucht. Aus Patentdaten erhielten die AutorInnen für die 104 forschungsstärksten deutschen Großunternehmen Informationen über deren Forschungsschwerpunkte in Deutschland und in den verschiedenen Zielregionen im Ausland. Aus der technologischen und regionalen Verteilung der FuE-Aktivitäten wiederum gewannen die ÖkonomInnen Erkenntnisse zu den Motiven der Unternehmen, Forschungslabore im Ausland zu unterhalten, in denen mittlerweile mehr als jedes vierte von deutschen Unternehmen angemeldete Patent seinen Ursprung hat. Untersucht werden konnten aufgrund der Datenverfügbarkeit die Jahre 2012 bis 2014.

Drei Viertel der weltweiten Erfindungen deutscher Unternehmen entfallen auf den Fahrzeugbau, den Maschinenbau, die Datenverarbeitung, Elektronik und Optik sowie auf die Chemie- und Pharmaindustrie. Mehr als die Hälfte aller Erfindungen machen dabei nur sechs große Industrieunternehmen: Bosch, Siemens, Infineon, Volkswagen, Continental und BASF. Die wichtigsten ausländischen Forschungsstandorte der Unternehmen aus Deutschland liegen in den USA, Österreich und Frankreich, dann folgt bereits China.

Hinweise auf Defizite bei Digitalisierungstechnologien

Ein mit den Patentdaten berechneter Spezialisierungsindex zeigt, dass sich die deutschen Unternehmen im In- und Ausland – abgesehen von wenigen Ausnahmen – auf die gleichen Technologiefelder konzentrieren. Knapp die Hälfte aller Erfindungen im Ausland geht auf die wissensergänzende beziehungsweise wissenserweiternde Strategie zurück. Unternehmen, die diese Strategie verfolgen, sind im jeweiligen Technologiefeld in der Heimat stark und auch das Zielland verfügt über eine entsprechende Spezialisierung. Auch die sechs forschungsstärksten Großunternehmen nutzen diese Strategie mit Anteilen von 42 Prozent (BASF) bis 59 Prozent (Volkswagen) am häufigsten. Ein weiteres Viertel der weltweiten Erfindungen deutscher Unternehmen geht auf die wissensnutzende Strategie zurück, die vor allem den Absatz und die Produktion im Ausland unterstützen soll.

Bisher nur zwölf Prozent der Patente im Ausland weisen auf eine technologiesuchende Strategie hin, bei der ein Unternehmen im Ausland in Bereichen forscht, auf die es in der Heimat nicht spezialisiert ist, das Zielland jedoch über technologische Vorteile verfügt. Das trifft vor allem auf Technologien in der Computertechnik, der Optik, der Datenverarbeitung und der digitalen Kommunikationstechnik zu. Studienautorin Heike Belitz mahnt deshalb zur Vorsicht: »Der Forschungsstandort Deutschland scheint Defizite bei Technologien zu haben, die für das Megathema Digitalisierung eine große Rolle spielen – auf diesem Gebiet müssen die Unternehmen offenbar im Ausland forschen und entwickeln, um überhaupt den Anschluss halten zu können.« Deshalb sollte den StudienautorInnen zufolge die Forschung in diesen Zukunftsfeldern in Deutschland gestärkt werden, gerade auch in öffentlichen Forschungseinrichtungen wie den Universitäten, die so als Kooperationspartner für die Unternehmen auch künftig attraktiv bleiben.

Ähnliche Themen in dieser Kategorie

Der Einzelplan des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) sieht im kommenden Jahr Ausgaben in Höhe von 21,82 Milliarden Euro (2025: 22,36 Milliarden Euro) vor. Das sind 559,27 Millionen Euro mehr als im Regierungsentwurf vorgesehen. Der vom …

Laptop statt Papier: Basel probiert es aus Basel-Stadt hat 2025 zum ersten Mal alle schriftlichen Abitur- und Abschlussprüfungen mit Nutzung digitaler Hilfsmittel (BYOD) durchgeführt. Eine Untersuchung der FHNW zeigt: Der Umstieg hat gut funktioniert. Die meisten …

BIBB erhält von Wissenschaftsrat positives Urteil Der Wissenschaftsrat bescheinigt dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) eine insgesamt positive Entwicklung seit seiner letzten Evaluation 2017. Die Forschungen, Datenerhebungen und Transferleistungen des Instituts werden …

Carl-Zeiss-Stiftung investiert 18 Millionen Euro Die Carl‑Zeiss‑Stiftung finanziert drei neue Forschungsprojekte mit insgesamt 18 Millionen Euro. Ziel ist es, KI‑Modelle so weiterzuentwickeln, dass sie Umwelt‑ und Klimadaten präziser erfassen und interpretieren. Davon sollen …