Die letzten Meldungen

Mehrheit der Unternehmen setzt auf Weiterbildung in Digitalkompetenz

02.05.2025

Fachkräftemangel treibt digitale Qualifizierung in Unternehmen voran

Drei Viertel der deutschen Unternehmen investieren aktuell in die digitale Weiterbildung ihrer Beschäftigten. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom unter 603 Unternehmen mit mindestens 20 Mitarbeitenden.

Die Vermittlung von Digitalkompetenzen gilt demnach als zentrale Voraussetzung, um für neue Aufgaben und Tätigkeitsbereiche zu qualifizieren.

Digitale Kompetenzen werden zur Grundvoraussetzung

Laut Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst sei die Digitalisierung nicht allein eine Frage der Technik, sondern vor allem auch eine Investition...

Fachkräftemangel treibt digitale Qualifizierung in Unternehmen voran

Drei Viertel der deutschen Unternehmen investieren aktuell in die digitale Weiterbildung ihrer Beschäftigten. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom unter 603 Unternehmen mit mindestens 20 Mitarbeitenden.

Die Vermittlung von Digitalkompetenzen gilt demnach als zentrale Voraussetzung, um für neue Aufgaben und Tätigkeitsbereiche zu qualifizieren.

Digitale Kompetenzen werden zur Grundvoraussetzung

Laut Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst sei die Digitalisierung nicht allein eine Frage der Technik, sondern vor allem auch eine Investition...

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes im April 2025

30.04.2025

BA: »Saisonbereinigt wenig Veränderung«

»Die Frühjahrsbelebung fällt auch im April vergleichsweise schwach aus. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung gehen zwar zurück; saisonbereinigt ändern sie sich aber nur wenig«, sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles, heute anlässlich der monatlichen...

BA: »Saisonbereinigt wenig Veränderung«

»Die Frühjahrsbelebung fällt auch im April vergleichsweise schwach aus. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung gehen zwar zurück; saisonbereinigt ändern sie sich aber nur wenig«, sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles, heute anlässlich der monatlichen...

Erwerbstätigkeit im März 2025: Wenig Dynamik

30.04.2025

Im März 2025 waren rund 45,7 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig

Erwerbstätigkeit in Deutschland: Kaum Bewegung auf dem Arbeitsmarkt

Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes blieb die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt nahezu unverändert gegenüber dem Vormonat. Der Anstieg betrug lediglich...

Im März 2025 waren rund 45,7 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig

Erwerbstätigkeit in Deutschland: Kaum Bewegung auf dem Arbeitsmarkt

Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes blieb die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt nahezu unverändert gegenüber dem Vormonat. Der Anstieg betrug lediglich...

BA-X (4/2025): Arbeitskräftenachfrage bleibt insgesamt weiter schwach

29.04.2025

BA-Stellenindex für Deutschland im April 2025

Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X), ein saisonbereinigter Indikator für die Arbeitskräftenachfrage in Deutschland, ist im April 2025 im Vergleich zum Vormonat um einen Punkt auf 105 Punkte gestiegen.

Ausschlaggebend für den Anstieg war vor allem ein Sondereffekt bei den...

BA-Stellenindex für Deutschland im April 2025

Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X), ein saisonbereinigter Indikator für die Arbeitskräftenachfrage in Deutschland, ist im April 2025 im Vergleich zum Vormonat um einen Punkt auf 105 Punkte gestiegen.

Ausschlaggebend für den Anstieg war vor allem ein Sondereffekt bei den...

Frauenanteil in Hochschulleitungen erreicht neuen Höchststand

29.04.2025

Hochschulstatistik: Frauenanteil steigt, Herkunft bleibt einseitig

Die Leitung staatlicher Hochschulen in Deutschland wird zunehmend weiblicher. Zwischen 2021 und 2024 stieg der Anteil von Frauen an der Spitze von 25 auf 35 Prozent. Damit ist mehr als ein Drittel der Rektorinnen und Präsidentinnen weiblich – ein historischer...

Hochschulstatistik: Frauenanteil steigt, Herkunft bleibt einseitig

Die Leitung staatlicher Hochschulen in Deutschland wird zunehmend weiblicher. Zwischen 2021 und 2024 stieg der Anteil von Frauen an der Spitze von 25 auf 35 Prozent. Damit ist mehr als ein Drittel der Rektorinnen und Präsidentinnen weiblich – ein historischer...

Frauen führen mehr als ein Drittel der staatlichen Hochschulen

29.04.2025

Hochschulstatistik: Frauenanteil steigt, Herkunft bleibt einseitig

Die Leitung staatlicher Hochschulen in Deutschland wird zunehmend weiblicher. Zwischen 2021 und 2024 stieg der Anteil von Frauen an der Spitze von 25 auf 35 Prozent. Damit ist mehr als ein Drittel der Rektorinnen und Präsidentinnen weiblich – ein historischer...

Hochschulstatistik: Frauenanteil steigt, Herkunft bleibt einseitig

Die Leitung staatlicher Hochschulen in Deutschland wird zunehmend weiblicher. Zwischen 2021 und 2024 stieg der Anteil von Frauen an der Spitze von 25 auf 35 Prozent. Damit ist mehr als ein Drittel der Rektorinnen und Präsidentinnen weiblich – ein historischer...

mehr...

- IAB-Arbeitsmarktbarometer 4/25: Erster Anstieg seit sieben Monaten28.04.2025

- Atypische Arbeitszeiten: Wochenendarbeit bleibt für viele Beschäftigte Alltag28.04.2025

- Neues Beratungsangebot zur Weiterbildung in Mecklenburg-Vorpommern gestartet25.04.2025

- KI und digitales Lernen: Die wichtigsten Trends der nächsten Jahre24.04.2025

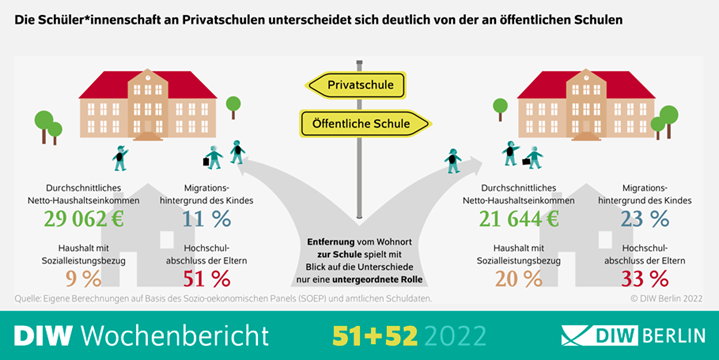

Selbst bei Wohnortnähe: Sozial benachteiligte Schüler*innen selten auf Privatschulen

Immer mehr Schüler*innen in Deutschland gehen auf Privatschulen – aber längst nicht aus allen Familien: Vor allem Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen und bildungsfernen Haushalten und solchen mit Migrationshintergrund sind dort deutlich unterrepräsentiert.

Eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) unter Beteiligung des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) geht der Frage nach, welche Rolle die Entfernung vom Wohnort zur Privatschule für die Zusammensetzung der Schüler*innenschaft an dieser spielt. Das Ergebnis in Kürze: eine untergeordnete Rolle.

Zwar sind einige Gruppen »entfernungssensibler« als andere – so wählen beispielsweise Haushalte mit hohem Einkommen und einem Hochschulabschluss der Eltern insbesondere in Ostdeutschland deutlich eher eine private Schule für ihre Kinder, wenn sie in deren Nähe wohnen. Bei einkommensschwächeren Haushalten mit niedrigem Bildungsniveau ist das allerdings nicht der Fall. Wie die Analysen außerdem zeigen, liegt das zwar teilweise, aber nicht allein am Schulgeld für Privatschulen.

»Haushalte mit niedrigem Einkommen und ohne Hochschulbildung scheinen private Schulen oft gar nicht als Option wahrzunehmen, selbst wenn sie in direkter Nähe wohnen«, sagt Felix Weinhardt, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Bildung und Familie im DIW Berlin und Professor an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). »Womöglich liegt das auch an den pädagogischen Konzepten oder mangelnder Kenntnis von diesen. Da das Schulgeld allein jedenfalls keine Erklärung ist, braucht es unter anderem ein zugänglicheres Informationsangebot über Privatschulen, um diese für alle interessant zu machen.«

Öffentliche Schulen sollten sich verstärktem Wettbewerb mit Privatschulen stellen

Für die Studie hat Weinhardt gemeinsam mit Laura Schmitz aus der Abteilung Bildung und Familie des DIW Berlin und Marcel Helbig vom WZB Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) und amtliche Schuldaten ausgewertet. Insgesamt umfasst der Datensatz mehr als 7.000 Schüler*innen in den Jahren 2002 bis 2019. Um die Bedeutung der Entfernung zwischen Wohnort und Privatschule untersuchen zu können, wurden die Informationen anonymisiert mit geografischen Daten bis hin zu den Koordinaten von Straßenblöcken verknüpft.

Die Analyse ergibt, dass Privatschulen im Osten Deutschlands breiter und zufälliger verteilt sind. »Es gibt sie also nicht nur dort, wo in erster Linie einkommensstarke und Akademiker*innenhaushalte wohnen«, erklärt Co-Autorin Laura Schmitz. In Westdeutschland hingegen siedeln sich Privatschulen vorwiegend in Großstädten an. Dort leben zwar auch einkommensschwächere Haushalte und solche mit Migrationshintergrund in der Nähe – dennoch bleiben sie an Privatschulen unterrepräsentiert.

Auch in den Bundesländern, in denen eine rechtliche (Rheinland-Pfalz) oder faktische Schulgeldfreiheit an Privatschulen (Nordrhein-Westfalen und Saarland) herrscht, gibt es soziale Ungleichheiten beim Privatschulbesuch. »Abgesehen davon, dass das Schulgeld laut Grundgesetz ohnehin niemanden an einem Privatschulbesuch hindern dürfte: Wenn sozial benachteiligte Haushalte Privatschulen gar nicht als Alternative zu staatlichen Schulen wahrnehmen, würden auch restriktivere Schulgeldmodelle die bestehenden Ungleichheiten kaum verändern«, so Marcel Helbig vom WZB.

Neben zugänglicheren Informationen über Privatschulen und deren Angebote könnte auch eine stärkere öffentliche Förderung ein Weg sein. »Letztlich sollte politisch aber Priorität haben, das öffentliche Bildungssystem für Akademiker*innenhaushalte wieder attraktiver zu machen, damit diese sich nicht zunehmend für Privatschulen entscheiden«, so Weinhardt. »Diesem Wettbewerb sollten sich die staatlichen Schulen stellen.«